Notionとの出会いによって、ようやく読書中のメモをまとめたノート、つまり読書ノートを納得できる形でまとめられるようになりました。今回紹介したNotionの読書ノートはテンプレートも公開しています。これらの読書ノートはZettelkasten(ツェッテルカステン)と呼ばれるノートシステムの一部として運用しています。 Read More »

Zettelkasten

Zettelkasten(ツェッテルカステン)で一時メモを取るタイミングと保存場所について

Zettelkasten(ツェッテルカステン)で、思いついたアイデアや新しい情報など忘れないうちにその場でさっとメモを取りたい場合の運用についてまとめました。Project NotesとFleeting Notes、Literature Notesをうまく使いこなして、Permanent Notesを蓄積していきましょう。 Read More »

Zettelkasten(ツェッテルカステン)で使うノートの種類と構成まとめ

Zettelkastenに保存するノートの種類と保存先の構成についてまとめます。大まかに言うと走り書きのメモ、文献ノート、ナレッジノート本体、プロジェクトノートに分かれています。具体的には、ノートはそれぞれ4つの保存先に別れており、ノートの種類としては合計6つが存在します。 Read More »

Zettelkasten(ツェッテルカステン)に保存する対象は徹底的に絞る

Zettelkasten(ツェッテルカステン)を構築・運用する中で分かってきたのは、知識をノートに変換して保存する対象を極力絞ることです。新しく学んだ知識を漏れなくノートにする必要はありません。本や論文として公表する可能性があるものに絞りましょう。 Read More »

すみません、もうObsidian使ってません…テキストエディタを乗り換えた5つの理由

ナレッジノートZettelkastenの構築にあたって利用を始めたノートアプリケーション「Obsidian」でしたが、半年ほどで使うのをやめて現在はNeovimへ乗り換えました。率直に述べるなら、Zettelkastenを構築する上で最適ではないと判断しました。 Read More »

第二の脳とは?その特徴と作り方は?なぜ今必要なのか?

第二の脳(Second Brain)という単語を耳にすることが増えました。第二の脳とは端的に言えば「考えるためのノート」です。この記事では第二の脳とは何か?その特徴と作り方。なぜ今第二の脳と呼ばれるようなノートが必要とされているかについてまとめます。 Read More »

ナレッジノートは自分の言葉で説明し直すこと(情報コレクターにならないために)

Zettelkastenをはじめナレッジを蓄積するノートは極力すべての文章を自分の言葉で書くことが重要だと考えています。新しくインプットした知識を自分の言葉で説明し直すのです。これが情報コレクターから脱却して、第二の脳と言えるシステムを構築する要の習慣です。 Read More »

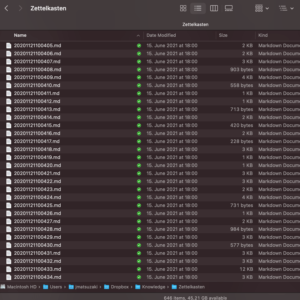

Zettelkastenに適したノートの保存フォーマットについてまとめ

Zettelkastenにおいて望ましいファイルの保存形式およびファイル内のフォーマットをまとめます。MarkdownフレーバーやYaml Front Matterの付与などについても触れます。 Read More »

なぜノートにタグをつけるのか?

Zettelkastenでは構造ノートを作成するのとは別に、タグを使ってノートを整理する方法がよく用いられます。なぜノートにタグを設定する必要があるのでしょうか。これについて見ていきましょう。 Read More »

Zettelkastenで永続的に保存可能なフォーマットを採用する重要性

Zettelkastenは(考案者のニクラス・ルーマンがそうしたように)生涯の相棒となる第二の脳を構築することを志向します。そのため、特定の会社への依存が極力ないように、いつでも代替ツールに移行可能な柔軟性がある標準的なフォーマットで保存されていることが望ましいです。 Read More »

プロジェクトノートとナレッジノートは分けて情報整理する

プロジェクトを進める上でのメモ書きと、永続的に使える知恵(ナレッジ)を1つの場所に統合してしまうと、別の目的・性質のものが混在して煩雑になってしまいます。ですから、特定のプロジェクトを進めるためのプロジェクトノートと、汎用的な知恵をまとめたナレッジノートは保管場所を分けるのがオススメです。 Read More »

Zettelkastenで作成するノートの種類についてまとめ

Zettelkastenでは基本的にAtomic Notesの原則に基づいて、1ノート1アイデアでノートを作成していくことになりますが、そのなかでも役割に応じて幾つかの種類のノートに分類できます。Permanent notesとStructure notesを軸に、他にどんな種類のノートが作成され格納されるかみていきましょう。 Read More »

ノートは明確なコンセプトをもって書く

ノートには1枚のアイデアだけを含むように書くAtomic notesという考え方を紹介しました。それに加えて、Concept orientedも付け加えると、ノートの価値はさらに高まります。そのノートがどのような意図で、どのような疑問や問題に答えようとしているか目的を持って書くことです。 Read More »

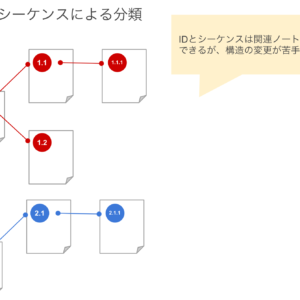

ZettelkastenにおけるFolgezettelとStructureZettelとの比較

Zettelkastenにおいては構造ノート(Structure Zettel)とは別に、ユニークIDによってカードの並び順を表現するFolgezettelという手法が存在します。Niklas Luhmann(ニクラス・ルーマン)はこの方式を取り入れていました。どちらの方法がノートの構造化にふさわしいか考えてみましょう。 Read More »

ノートには完全な形で引用を明記する

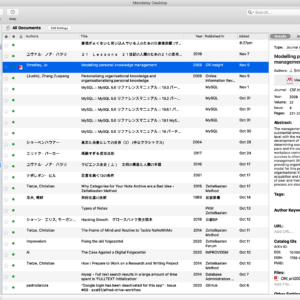

ノートを書くときにソース資料を管理するために、代表的なリファレンスマネージャである「Menedeley」を使って参照情報を扱う方法について解説します。 Read More »

ノートはいつ読み返しても理解できるように書く

第二の脳と呼ばれるZettelkastenでは、ノートはいつ読み返しても理解できるように書くことが推奨されます。これは知識を一時的なメモから永続的に使えるノートに変換するために重要なプロセスです。 Read More »

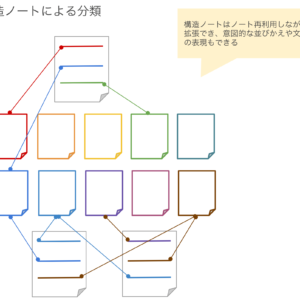

ノートはフォルダではなく構造ノートで分類する

従来は抽象的な文脈や構造を整理するためのフォルダが使われてきましたが、ノートの再利用や構造の有機的な変化に対応できません。Zettelkastenではこのよう問題に対して構造ノート(独:StructureZettel、英:Structure Notes)を作ることで対応します。 Read More »

ノートはフォルダでカテゴリ分けして整理せずにリンクによってネットワーク構造を作る

自分ノートを整理するにあたっては、ついカテゴリーによるフォルダ分けしがちですが、それは不適切かもしれません。フォルダ分けせずノート同士のリンクによってネットワーク構造で整理する方が、有機的に成長していく性質を持つノートにおいてはずっとうまく機能します。 Read More »

ノートは1枚1アイデアだけ含むように書くAtomic Notesの原則

1枚のノートには1つにアイデアを含む「Atomic Notes」を意識することで、生涯にわたって長く使えるノートの取り方を実現することができます。これはドイツの社会学者Niklas Luhmann(ニクラス・ルーマン)が考案したノートシステムZettelkasten(ツェッテルカステン)に基づいています。 Read More »

ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが研究と執筆の相棒にしたアナログのカード型ノートシステムZettelkasten(ツェッテルカステン)とは?

Zettelkasten(ツェッテルカステン)はドイツの社会学者Niklas Luhmann(ニクラス・ルーマン)によって考案されたアナログのカード型ノートシステムです。彼はキャビネットに保管した9万枚にものぼるノート群とその保管の仕組みを活用し、ほぼ40年間に渡る研究活動の中で70冊以上の本と400近くの学術論文を出版しました。 Read More »

jMatsuzaki TaskChute Cloud開発者ブログ

jMatsuzaki TaskChute Cloud開発者ブログ